- 予告

EVENTS

-

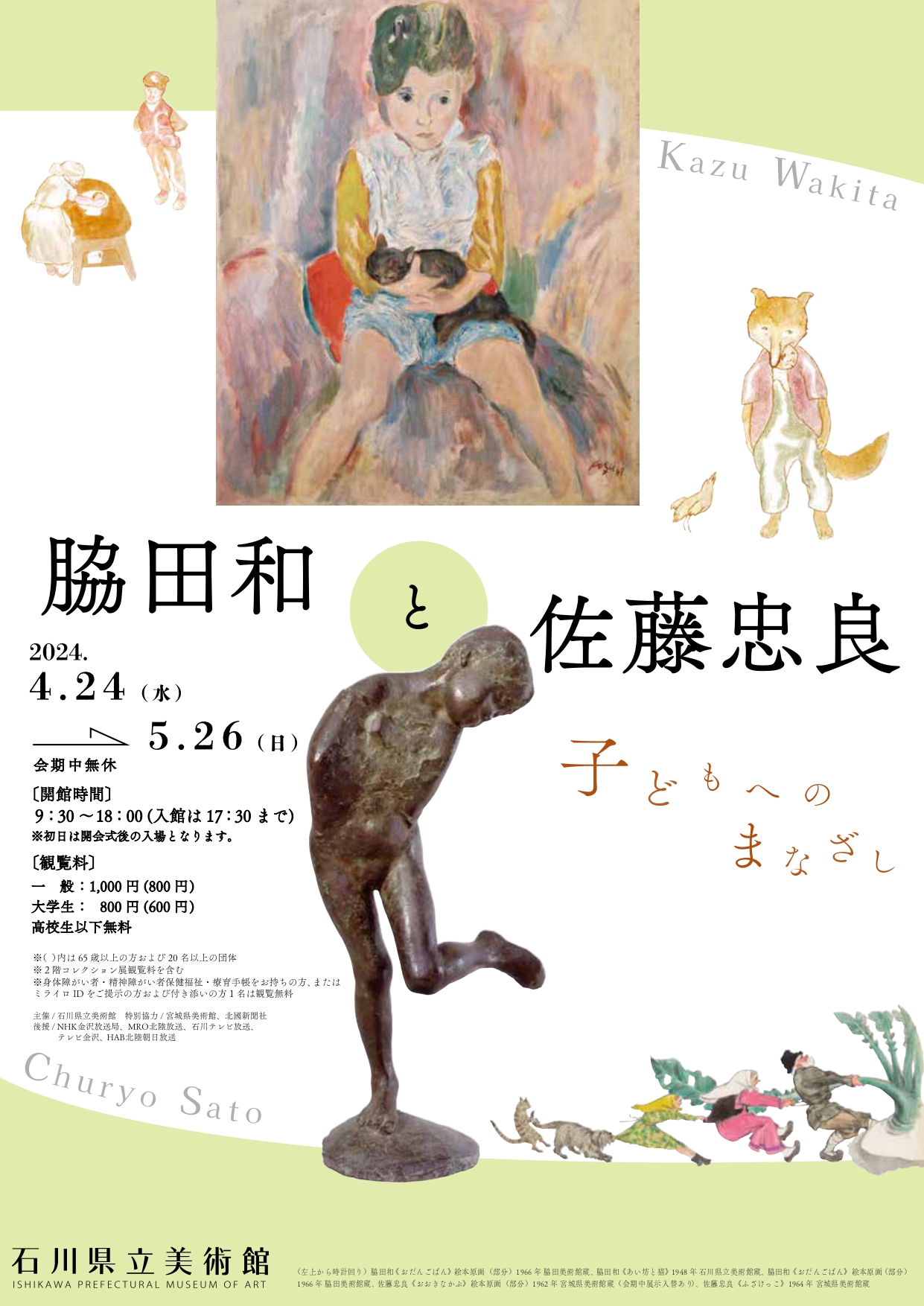

開催石川県立図書館司書による出張読み聞かせ会〔4/27〕

-

開催講演会「絵本の絵をよむ『おだんごぱん』と『おおきなかぶ』ほか」

-

開催石川県立図書館司書による出張読み聞かせ会〔5/5〕

-

開催ギャラリートーク〔5/5〕

-

開催石川県立図書館司書による出張読み聞かせ会〔5/11〕

-

開催土曜講座「脇田和・佐藤忠良の絵本の仕事」

-

開催ギャラリートーク〔5/12〕

-

開催土曜講座「彫刻家・佐藤忠良について」

-

開催石川県立図書館司書による出張読み聞かせ会〔5/19〕

-

開催ギャラリートーク〔5/19〕

-

開催土曜講座「3度の大典太展示に関わって」

-

開催石川県立図書館司書による出張読み聞かせ会〔5/25〕

TOPICS

-

更新特別陳列「加賀藩前田家の名刀-天下五剣の名宝「大典太光世」が石川に-」コラボ企画

-

更新石川県立美術館 × 『刀剣乱舞 ONLINE』 コラボレーション

-

更新美術館だより第486号を公開しました

-

更新【友の会】入会受付、はじまりました

-

更新文化施設情報「加賀百万石文化めぐり【春編 4-6月】」

-

更新【4/1】コレクション展観覧無料の日

-

更新VRシアターの上映休止について

-

更新【3/4】コレクション展観覧無料の日

-

更新【アンケートキャンペーン】アンケートに答えてオリジナルしおりをゲット!

-

更新文化施設情報「加賀百万石文化めぐり【冬編 1-3月】」

-

更新開館しております

-

更新VRシアターのご案内

FOLLOW US

各SNSで、展覧会/イベント情報や美術館の最新情報を配信中。

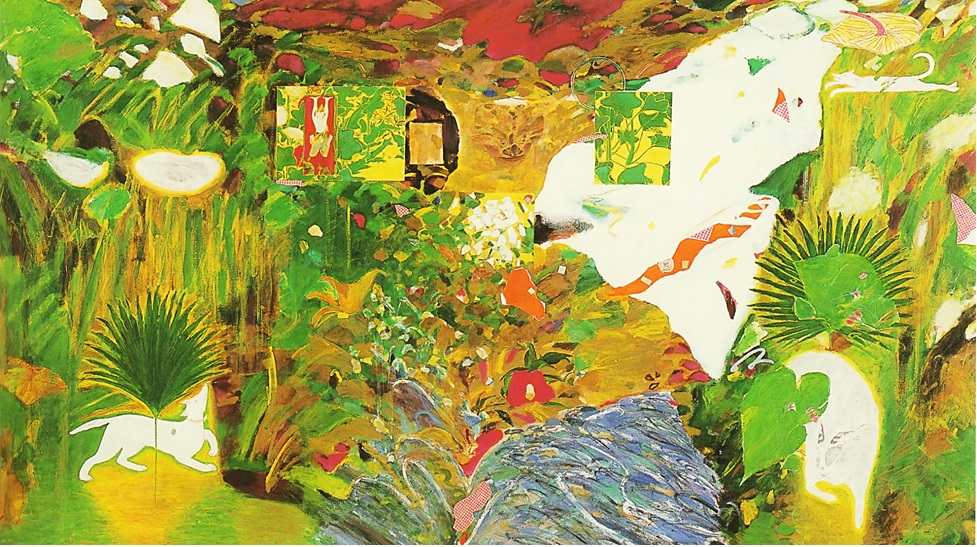

緑あふれる本多の森で

美術工芸品と旅をする

石川県立美術館は“本多の森”と呼ばれるエリアに位置しています。

本多の森は、加賀藩の筆頭家老本多家の屋敷跡を整備した緑地です。

金沢の彩り豊かな四季と文化を、緑の森の中で楽しんで行きませんか?